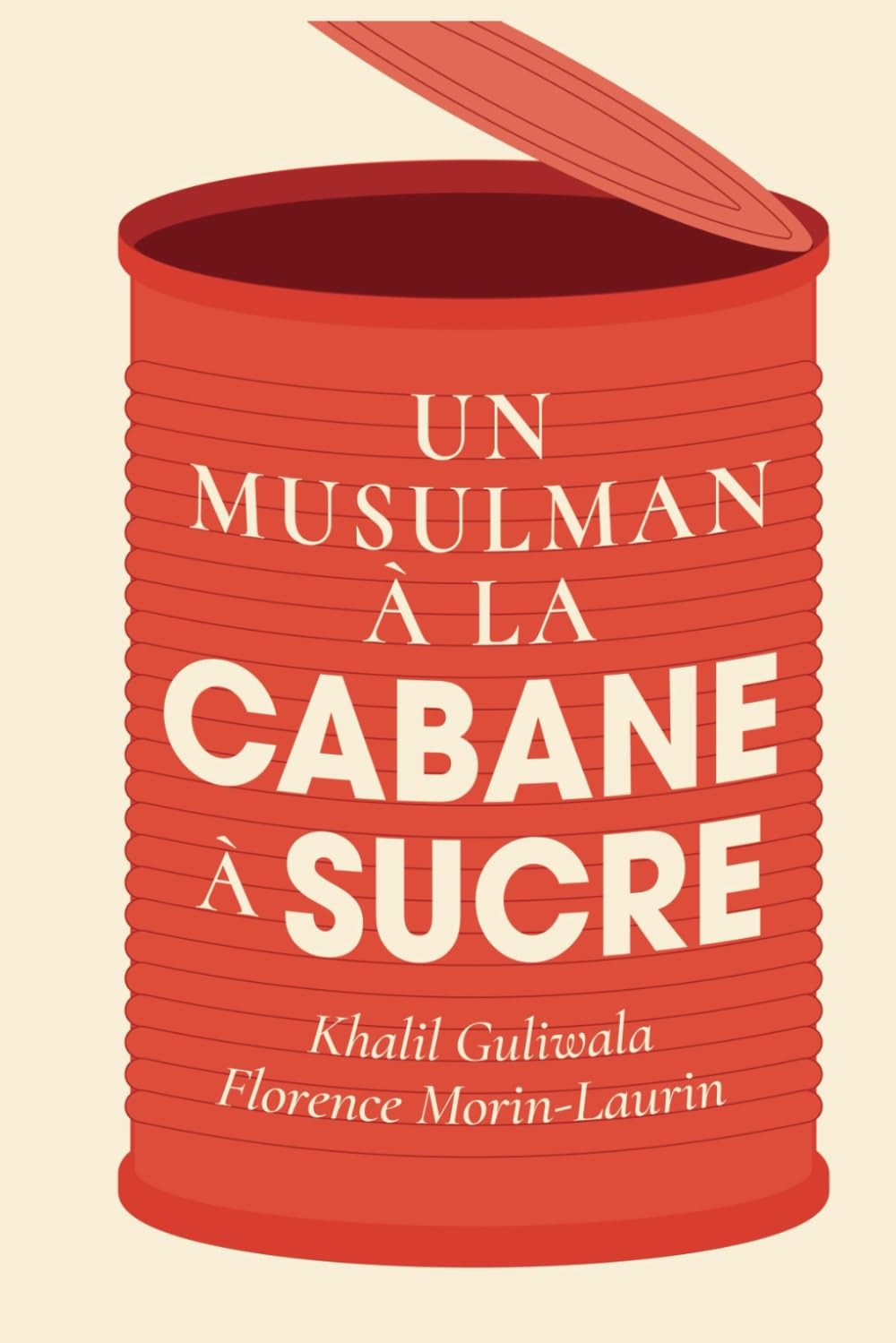

Un musulman à la cabane à sucre : le quotidien d’un immigrant décortiqué

Khalil Guliwala et Florence Morin-Laurin ont coécrit le récit d'intégration culturelle de Khalil dans Un musulman à la cabane à sucre. (Photo: Le Courrier du Sud ‒ Denis Germain)

C’est à peine majeur que Khalil Guliwala est arrivé au Québec. Son identité était alors façonnée par ses origines indiennes, sa foi musulmane héritée, sa langue maternelle – l’anglais – et son enfance passée à Dubaï dans une culture arabe. «La seule chose que j’ai choisie, c’est d’être un Québécois», explique-t-il aujourd’hui fièrement.

C’est donc à travers un trait typique du Québec, l’humour, qu’il a coécrit avec sa femme, Florence Morin-Laurin, l’histoire de son intégration culturelle : Un musulman à la cabane à sucre.

Un choix tout naturel, mais pas anodin pour le couple longueillois, alors que pour expliquer le quotidien d’une famille métissée de cinq, l’humour s’est souvent avéré le meilleur véhicule, même avec leurs proches.

«Ça dédramatise et ça simplifie des sujets qui peuvent être plus lourds ou complexes à aborder», résume Florence Morin-Laurin.

Un guide

Chaque chapitre prend ainsi la forme suivante : «Un musulman choisit un nom pour ses enfants», «Un musulman à la plage», «Un musulman fête l’Halloween», et bien sûr, «Un musulman à la cabane à sucre».

Ceux-ci se veulent un fragment de leur vie, bien loin de ce que Khalil Guliwala avait lu sur le Canada avant de venir vivre ici.

«On avait des livres qui parlait de l’histoire du Canada, mais c’était jamais un livre comme : voici ce que vous allez vivre dans les prochains jours, semaines, années. Comme père, il y a souvent des livres sur ce qui se passe après 1 mois, 2 mois, 3 mois. Apprenez ça! Devenez parents! Ce livre, c’était donc une façon de savoir ce qui se passe vraiment dans la vie d’un immigrant, au jour 1, au jour 2, avant les enfants, après les enfants», note-t-il.

Et si la perspective est celle de Khalil, le couple a écrit le livre ensemble.

«Les expériences dont on parle ici, je ne les ai pas vécues dans un silo. Je parle de mes enfants, des choses comme ça, et Florence aussi l’a vécu parce qu’elle était à côté de moi», note celui qui se décrit comme un musulman non pratiquant.

Le couple estime qu'Un musulman à la cabane à sucre s'adresse à la fois aux immigrants qu'aux Québécois de plusieurs générations. (Image : gracieuseté)

Francisation

À son arrivée au Québec, Khalil Guliwala avait des plans simples. D’abord terminer ses études à l’Université McGill, puis aller rester quelques années «sur le divan de ma mère qui habite à Toronto».

«J’ai rencontré Florence, et j’ai changé tout ça!» raconte-t-il. C’est ainsi qu’il a fait le choix de rester au Québec et d’apprendre le français pour de bon. Il est d’ailleurs encore reconnaissant du programme de francisation qu’il a suivi à l’époque.

«Le niveau de français requis pour le travail est vraiment différent du quotidien. Je suis vraiment chanceux d’avoir eu cette possibilité et je suis un héritier de ce système, qui m’a aidé à m’enraciner», souligne le Longueuillois.

Des conseils?

Lorsqu’on leur demande s’ils ont des conseils pour les nouveaux arrivants, la question de la langue vient donc évidemment en premier.

«Ce n’est pas juste de parler français, de parler le français du Québec, mais d’être entouré de la culture du Québec, et pour moi, la langue est le grand véhicule pour ça», soutient Khalil Guliwala.

Et pour lui, c’est également important d’adopter l’hiver. «C’est quelque chose qu’on répète toujours : l’hiver est difficile! Mais le fait d’avoir des activités dehors, comme le patinage, le ski, c’est une manière de ne pas être isolé l’hiver. Les Québécois ont trouvé une façon, pas juste d’être actif, mais d’avoir le goût d’être dehors pendant l’hiver!» ajoute-t-il.

Pour sa part, Florence Morin-Laurin encourage simplement les gens à être curieux, «autant les Québécois envers les immigrants que l’inverse». De poser des questions, de sortir du train-train quotidien.

«Puis d’aller à la cabane à sucre! C’est hyper rassembleur, chaleureux. Ça intègre vraiment bien à la culture québécoise, à l’ADN de tout ça», assure-t-elle.